Objekt des Monats 09/2025

Die Kunstsammlung der Humboldt-Universität umfasst als einen besonderen Bestand etliche Mappen, die Arbeiten von Studierenden des Faches „Kunsterziehung“ enthalten. Das ehemalige Institut an der Pädagogischen Fakultät der Humboldt-Universität umfasste in seiner Lehre neben Kunstgeschichte und Methodik der Kunsterziehung auch künstlerische Praxis für die angehenden Kunstlehrer*innen. Das politische Ziel, zu einer „allseitig gebildet[en] sozialistische[n] Persönlichkeit“ (Klemm 2015, S. 49) zu erziehen und dabei den „sozialistischen Realismus als kunstpolitische Doktrin in der Gesellschaft ein[zu]setzen“ (ebd., 2015, S. 49) war auch in diesem Fach fest verankert. Alfred Kurella, Leiter der Kulturkommission des Politbüros des Zentralkomitees der SED und starker Verfechter des sogenannten Sozialistischen Realismus schrieb 1959 über die Bedeutung der Kunsterziehung im Sozialismus: „In den Künsten sind in einer besonderen Form, die vor allem über die Anschauungen, über das Gefühl auf die Menschen einwirkt, gesellschaftlich notwendige Kenntnisse über die Welt und über sich selbst festgehalten.“ (Kurella 1959, S. 7) Der Sektion Kunstwissenschaft und Ästhetik an der Humboldt-Universität fiel somit die Aufgabe zu, durch die Künste und ihre wissenschaftliche und pädagogische Begleitung die neue sozialistische Persönlichkeit zu bilden. Die Lehrenden im Bereich Kunsterziehung mussten deshalb nicht nur künstlerisch ausgewiesen sein, sondern sich auch gesellschaftlich engagieren (z. B. als Leiter sog. Zirkel, in denen Laien zum künstlerischen Schaffen angeleitet wurden) und natürlich geistig-weltanschaulich dem Marxismus-Leninismus verpflichtet sein – schließlich bildeten sie zukünftige Kunstlehrer und Kunstlehrerinnen aus.

Bereits 1951 versuchte man mit der Akademie der bildenden Künste „eine ständige Fühlung zwischen bildenden Künstlern und Kunstpädagogen“ (Einladung des Instituts für Kunsterziehung an Max Lingner, 8.2.1951, Archiv der Akademie der Künste, Sign. Max-Lingner-Archiv 259, nicht paginiert) herzustellen. Für die künstlerische Praxis, die an der HU u.a. von bildenden Künstler:innen gelehrt wurde (Hermann Bruse, Dietrich Kunth, Johannes Prusko, Gerenot Richter, Erhardt Schmidt, Norbert Weinke, Barbara Müller, Wolfgang Frankenstein), waren die Vorgaben relativ unkonkret. Es sollten lebensbejahende Stoffe, Themen wie Natur, Heimat, Aufbau des sozialistischen Lebens behandelt und dabei verschiedene Techniken und Materialien erprobt werden. Dieser Maßgabe scheinen die Arbeiten zu Industrielandschaften, Freizeit und Privatleben, Urlaub, Dorfansichten oder Motive des Wiederaufbau Berlins zu folgen. Nachweislich wurden Drucktechniken wie Radierung, Linoldruck oder Holzschnitt geübt, aber auch Zeichentechniken mit Tinte und Kohle sowie Ölmalerei.

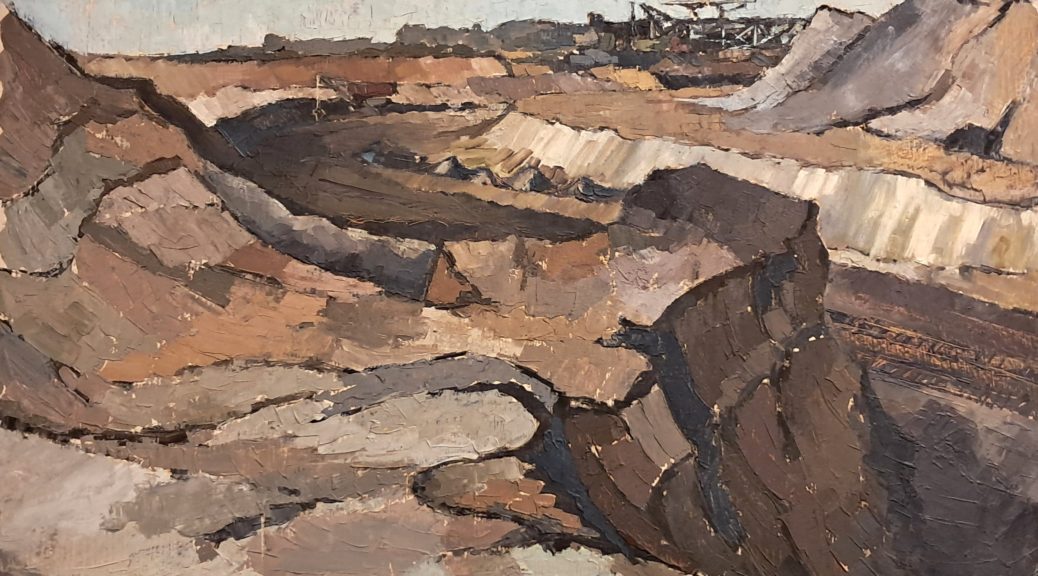

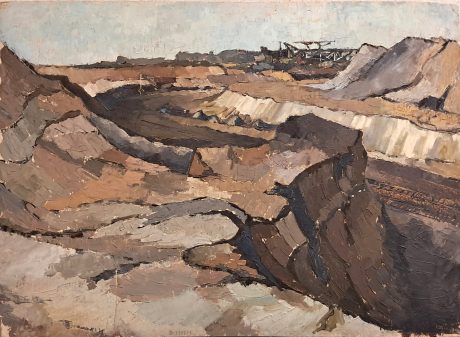

Eine Beispielgruppe an frühen Werken zeigt die Umsetzung der Lehrplanvorgaben recht deutlich: Industriebilder, die im Patenschaftsbetrieb der HU, dem Braunkohlewerk „Glückauf“ in Knappenrode entstanden. Eva-Maria Mancke, Lehrbeauftragte am Institut für Kunsterziehung im Bereich künstlerische Praxis, beschreibt diese Form der „aktive[n] Teilnahme am sozialistischen Alltag“ in einem Artikel über den 14-tägigen Arbeitseinsatz der Studierenden ausführlich – und wohl auch etwas geschönt:

„Wir fanden Hilfsbereitschaft und Verständnis, und das half uns über manche Klippe hinweg, denn Rückenschmerzen und Blasen an den Händen gehören nun mal nicht zur angenehmen Seite einer Beschäftigung. Trotzdem gab es kein Kopfhängen. […] Unsere Motive fanden wir in der Fabrik, im Abraum und auf dem Montageplatz, und wir zeichneten und malten all das, womit wir während des Arbeitseinsatzes schon in Berührung gekommen waren.“ (Mancke 1958, S. 13f.)

Arbeiten, die nach den obligatorischen mehrtägigen Exkursionen in Industrieanlagen wie dem Braunkohle-Patenschaftsbetrieb Glückauf entstanden, lassen sich vereinzelt unter den zahlreichen Werken der ehemaligen Kunsterziehungsstudierenden finden. Aus dem Studienplan für Kunsterziehung des Jahres 1951 ist ersichtlich, dass der Bereich „Mensch und Raum“ mit Übungen zu „Raumprojektion“, „Innen- und Außenarchitektur“ sowie „Baukomplexe“ in drei Studienjahren zu absolvieren war.

Dem eigentlichen Arbeitseinsatz folgte demnach die künstlerische Umsetzung des Erlebten. Die entstandenen Werke wurden im Kulturhaus des Betriebes ausgestellt, später auch an der HU. Speziell Druckgrafiken wurden als Geschenkmappen zur Einweihung einer neuen Förderbrücke hergestellt. Durch Vortragstätigkeiten des Instituts („Bergmannsdarstellungen in der bildenden Kunst“) und den geplanten gemeinsamen Besuch der IV. Deutschen Kunstausstellung in Dresden waren die Vorgaben des sogenannten Bitterfelder Weges mustergültig umgesetzt. Die beschworene Gemeinschaft zwischen Künstler:innen und Arbeiter:innen war jedoch schon 1965 realpolitisch obsolet geworden. Die Werke des ehemaligen Instituts für Kunsterziehung sind somit nicht nur ästhetisch, sondern auch historisch wertvolle Zeugnisse. Leider sind viele Werke, die bis in die 1980er Jahre datieren, nicht signiert oder nicht identifizierbar, so dass nur in Einzelfällen die Arbeiten ehemaligen Studierenden zuzuordnen sind.

Autorin: Christina Kuhli

Literatur:

Über die Veränderungen in der Lehrerausbildung am Institut für Kunsterziehung. Beitrag zur Lehrkörperkonferenz der Pädagogischen Fakultät an der Humboldt-Universität zu Berlin 18.12.1958, Humboldt-Universität Universitätsarchiv, Päd. Fak. 02, 0026, [S. 4];

Eva-Maria Mancke: Studenten arbeiten und zeichnen in der Produktion, in: Kunsterziehung. Zeitschrift für Lehrer und Kunsterzieher, Heft 12, 1958, S. 12-14;

Alfred Kurella: Vom musischen Klima unserer Schule, in: Deutsche Lehrerzeitung, Jahrgang 6, Heft 1, 1959, S. 7f.

Wolfgang Frankenstein: Zur Stellung der Kunsterziehungswissenschaft im System Kunstwissenschaft, in: Theoretische Grundlagen der bildkünstlerischen Gestaltung, Wissenschafts-Konferenz des Bereichs Kunsterziehung, Humboldt-Universität zu Berlin 1978, S. 161-169;

Marieluise Schaum: Zinnoberrot und Preußischblau oder die Kunsterziehung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Positionen und Potentiale kunsttheoretischer Entwicklungen am Bereich Kunsterziehung der Sektion Ästhetik und Kunstwissenschaften der Humboldt-Universität in den siebziger und achtziger Jahren, in: Wolfgang Girnus/ Klaus Meier (Hrsg.): Die Humboldt-Universität Unter den Linden 1945 bis 1990. Zeitzeugen – Einblicke – Analysen, Leipzig 2010, S. 467- 494;

Thomas Klemm: „Die ästhetische Bildung sozialistischer Persönlichkeiten“. Institutionelle Verflechtungen der Kunstlehrerausbildung an den Hochschulen der DDR, in: Die Hochschule 24, 2015, S. 48-61.