Der Sozialanthropologe Christof Lammer erforscht als Fellow des Käte Hamburger Kolleg inherit. heritage in transformation, wie Verwandtschaft im Artenschutz gemessen wird und was das mit Tieren, Menschen und ihren Beziehungen macht. Am Beispiel des Großen Pandas zeigt er, welche Messungen hinter dem Argument über dessen europäische Herkunft und dem „genetischen Partnervermittlungsalgorithmus“ stecken.

Was ist Verwandtschaft? Und wie unterscheidet sie sich von anderen Beziehungen? Für den Sozialanthropologen Dr. Christof Lammer sind diese Fragen gar nicht so leicht zu beantworten. Spannender sei es ohnehin, zu fragen, wie Menschen Verwandtschaft messen und was sie mit den Ergebnissen machen, sagt der Wissenschaftler, der an der Universität Klagenfurt am Institut für Gesellschaft, Wissen und Politik arbeitet. Seit März 2024 forscht er als Fellow im Käte Hamburger Kolleg „inherit. heritage in transformation“ an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ein Jahr lang untersucht er hier intensiv, wie Verwandtschaftsmessungen im Artenschutz angewendet werden und welche gesellschaftlichen Konsequenzen das hat.

Verwandtschaft wird erst durch den Prozess des Messens geschaffen und dieser wiederum ist politischen Absichten unterworfen. Diese Grundannahme setzt Christof Lammer seiner Forschung voraus. Genetische Messungen versprechen oft eindeutige Antworten, fügen Verwandtschaft aber nur eine weitere Bedeutungsebene hinzu. Durch Heirat oder Adoption entsteht Verwandtschaft im rechtlichen Sinn. In Ritualen können sogar Geister befragt werden, um Verwandtschaftsverhältnisse zu klären. Vorstellungen von Verwandtschaft als gelebte Nähe werden durch neue Forschungen zu chemischer oder mikrobieller Verwandtschaft wiederbelebt. Ziel sei es jeweils, Nähe oder Distanz, Ähnlichkeiten oder Unterschiede zu messen, um die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe nachzuweisen. In einem von Christof Lammer mitherausgegebenen Sonderheft über Messungen menschlicher Verwandtschaft zeigen Beiträge aus Afrika, Asien, Europa und Amerika, wie dadurch über Staatsbürgerschaft, Erbschaft, Sorgerecht und sogar Leben und Tod entschieden wird.

Der Große Panda als Nationalschatz und globales Symbol

In seiner neuen Forschung wendet er sich Messungen tierischer Verwandtschaft zu. Als Beispiel dient dem Wissenschaftler ein Tier, das einen großen Niedlichkeitsfaktor, aber auch große Symbolkraft besitzt: Der Große Panda wird von der Volksrepublik China als Nationalschatz beansprucht und in der „Panda-Diplomatie“ eingesetzt, um politische Ziele durchzusetzen und Beziehungen zu pflegen. Gleichzeitig ist er Sinnbild für den weltweiten Natur- und Artenschutz – sichtbar etwa im Logo des WWF. „Diese doppelte Bedeutung macht den Großen Panda für meine Untersuchungen so richtig attraktiv“, erklärt Christof Lammer, der nicht nur Anthropologe, sondern auch Sinologe ist, bereits als Student ein Jahr lang in China lebte und gerade eine Ethnographie über Lebensmittelnetzwerke, demokratische Bürokratie und den chinesischen Staat veröffentlichte.

Für seine Forschung liest er vor allem naturwissenschaftliche Publikationen über Pandas und Dokumente wie Zuchtempfehlungen. „Dabei habe ich immer die Brille der Verwandtschaftsmessung auf“, erklärt er. „Wer misst wo, wie und zu welchem Zweck die Verwandtschaft zwischen Pandabären?“ Außerdem spricht er mit Pandawissenschaftler*innen aus der ganzen Welt, mit Paläontolog*innen, Endokrinolog*innen und knüpft Kontakte zu Zuchtexpert*innen und -einrichtungen. Das alles sind auch Vorbereitungen, um später mit der Methode der teilnehmenden Beobachtung als Feldforscher vor Ort zu sein und das Handeln aller Beteiligten aus nächster Nähe zu erleben. Mit dieser Methode aus den Sozialwissenschaften gelangen Forschende zu Erkenntnissen, die sich allein aus Gesprächen oder dem Lesen von Fachliteratur nicht erschließen lassen. Damit die Messungen gelingen, müssen Naturwissenschaftler*innen praktische Probleme lösen: Wie bringt man Pandas bei, am Experiment auf die gewünschte Art und Weise teilzunehmen? Was tun, wenn gewünschte Proben aufgrund von Tierschutzbestimmungen oder wegen des Aufbaus des Geheges nicht entnommen werden können? Und wie geht man mit Lücken im Zuchtbuch um?

Algorithmen empfehlen, welche Tiere sich paaren sollen

Pandas und ihre Zucht – dieses Thema ist auch ein Politikum. Erst kürzlich hat ein Artikel in der New York Times Zoos, die sich an Zuchtprogrammen beteiligen, als „Panda Factories“ verunglimpft und das Motiv des Artenschutzes infrage gestellt. Stattdessen gehe es dabei hauptsächlich um finanziellen Gewinn. „In diese polarisierenden Kerben möchte ich mit meinem Projekt nicht schlagen“, betont Christof Lammer, der stattdessen folgenden Fragen auf den Grund gehen möchte: Anhand welcher Kriterien machen Menschen „Natur“ zu einem schützenswerten Erbe, das für nachkommende Generationen erhalten werden soll? Welche Tiere werden dafür aus welchen Gründen ausgewählt?

Die Vermutung des Forschers: Verwandtschaftsmessungen spielen bei dieser Auswahl eine große Rolle. Das zeigt sich etwa bei den Zuchtprogrammen von Zoos, wo in einem aufwendigen Verfahren anhand der genealogischen Aufzeichnungen aus dem Zuchtbuch und mithilfe von Software entschieden wird, welche Pandas sich paaren und fortpflanzen sollten. Der dafür genutzte Algorithmus geht davon aus, dass Tiere, die aus der Wildnis stammen, nicht miteinander verwandt sind. Für die übrigen Pandas in menschlicher Obhut berechnet die Software deren verwandtschaftliche Nähe zueinander und produziert ein Ranking. Tiere mit wenigen nahen Verwandten gelten als sehr wertvoll. Das am besten passende Partnertier wird anhand eines Matchwertes ermittelt. Das Ziel dieser ausgeklügelten Zuchtempfehlungen ist es, eine möglichst hohe genetische Vielfalt zu erhalten und so für eine gesunde Population zu sorgen.

Mit Pandas wird Politik gemacht

Für seine Forschungsfrage, welche politischen und artenschutzrelevanten Konsequenzen Verwandtschaftsmessungen haben können, ist dieses Prozedere für den Sozialanthropologen hochinteressant: „Es zeigt, dass nicht die Pandas an sich geschützt werden. Je nachdem, wie Verwandtschaft gemessen wird, werden bestimmte Tiere als mehr oder weniger wertvoll eingestuft und erhalten die Chance, sich zu vermehren, und die Pflicht, die Art zu erhalten.“

Der genetische Wert bestimmter Pandas wird für zoologische Einrichtungen auch ökonomisch relevant, wenn es darum geht, wo für niedlichen Pandanachwuchs gesorgt werden darf. Bisher sind Pandas, die über langfristige wissenschaftliche Leihen von China internationalen Zoos überlassen werden, von den Zuchtempfehlungen explizit ausgenommen. Innerhalb Chinas regen die Zuchtempfehlungen seit Jahren eine verstärkte Kooperation und Austausch zwischen Zoos und Zuchtstationen an. „Die Verwandtschaftsmessungen tragen also dazu bei, bürokratische Beziehungen zwischen Organisationen in China, und potenziell auch diplomatische Beziehungen, neu zu ordnen“, betont Christof Lammer. „Und so wirken sich die Messungen von Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Pandas auch auf Menschen aus.“

Die technologisch optimierte Zucht führt aber auch zu Kritik – etwa, weil sie zu einseitig sei und das Wohl der Tiere vernachlässige. Deshalb setzen einige Zuchtstationen auf das Verhalten der Tiere: „Es gibt in China Stationen, die ‚natürliche‘ Situationen nachahmen“, berichtet Christof Lammer: „Ein Weibchen kann dabei zwischen zwei Männchen wählen, die auf jeweils unterschiedlichen Seiten ihres Geheges gehalten werden. Wenn das Weibchen deutlich zeigt, dass es eine Seite bevorzugt, dürfen sich diese beiden Tiere paaren.“

Erkennen Tiere Verwandtschaft?

„Ob Pandas selbst Verwandtschaft erkennen können, ist ebenfalls eine spannende Frage, die zunehmend erforscht wird“, erklärt der Wissenschaftler. Ähnlichkeiten in der Fellfärbung, der Stimme oder im Geruch – all das könnten entscheidende Kriterien sein, mit denen Pandas erkennen, wie nah sie einander stehen. „Ich finde es extrem spannend, wie Menschen versuchen herauszufinden, wie Tiere Eltern, Geschwister oder Kinder erkennen können. Werden hier Verwandtschaftsvorstellungen auf die Tierwelt übertragen? Verändert sich dadurch wiederum, wie Menschen über Verwandtschaft denken? In der Sozialanthropologie gibt es gerade auch Debatten über Begriffe wie „Spezies“. Sind das Kategorien, die wir den Tieren zumuten oder sind sie für ihre Beziehungen tatsächlich auch relevant?“, fragt Christof Lammer.

In den kommenden Monaten wird er sich weiterhin mit dem Großen Panda und dem Thema Artenschutz beschäftigen. „Es ist ein Feld, in dem es sehr polarisierende Debatten gibt“, betont der Forscher. „Einmal zwischen Arten- und Tierschutz, zum anderen aber auch zur Rolle von China in der Welt.“ Mit seinen Untersuchungen möchte er zeigen: „Wie Verwandtschaft in bestimmten Fällen gemessen wird, ist etwas, über das man diskutieren sollte.“ Die entscheidende Frage sei, welche Messungen von wem in welchen Situationen mobilisiert werden, um bestimmte Ziele zu erreichen.

Kommen die Vorfahren des Pandas aus Europa?

Seine Zeit als Fellow in Berlin nutzt Christof Lammer, um sich mit den anderen Fellows auszutauschen und über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Standen bisher vor allem Mensch-Tier-Beziehungen in seinem Fokus, verknüpft er seine Forschungen nun verstärkt mit der Frage von kulturellem Erbe: „In vielen Zoos auf der Welt und auch im Berliner Zoo werden Pandas in einem traditionellen chinesischen Setting dargestellt, mit Kalligraphie, Tuschezeichnungen und typischer Architektur, um die Zugehörigkeit des Pandas zu China zu betonen.“ Dabei ist spannend, dass es wissenschaftliche Hinweise darauf gibt, dass der Panda erst in der Mao-Ära im 20. Jahrhundert zu einem wichtigen Symbol des modernen, sozialistischen Chinas wurde – gerade deshalb, weil es keine eindeutigen kulturellen Darstellungen aus der Kaiserzeit von ihm gab. „Den Impuls, auf dieses Spannungsfeld zu achten, habe ich durch den engen Austausch bei inherit erhalten“, erklärt Christof Lammer.

Und noch eine weitere überaus spannende Debatte wird der Forscher demnächst ebenfalls genauer unter die Lupe nehmen: „In der Paläontologie wird Verwandtschaft unter anderem anhand morphologischer Merkmale bestimmt, um Stammbäume über viele tausende Jahre hinweg zu rekonstruieren“, erklärt Christof Lammer. Bei Forschungen zur Abstammungsgeschichte der Bären standen lange Zeit Zähne im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. „Mich fasziniert, wie anhand von wenigen Zähnen, die als Fossilien, Replikate aus Gips und Silikon, oder auch nur als Beschreibungen vorliegen, mit Hilfe von Vorstellungen über Verwandtschaft als körperliche oder verhaltensmäßige Ähnlichkeit, aus kleinen Unterschieden in Form oder dentalen Mikroverschleißstrukturen, große Ansprüche über Herkunft und Zugehörigkeit formuliert werden.“ Zumal das Ergebnis der paläontologischen Untersuchungen eine echte Sensation ist: Die Messungen machen längst ausgestorbene Bären aus Europa zu Vorfahren des Großen Pandas.

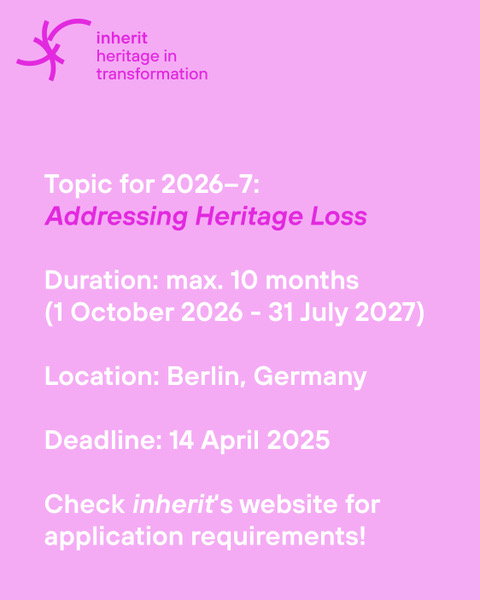

Das Käte Hamburger Kolleg inherit.heritage in transformation wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Seit Januar 2024 untersucht das Team gemeinsam mit Fellows aus der ganzen Welt, wie kulturelles Erbe Fragen von Identität, Zugehörigkeit und Differenz aufwirft. Ziel ist es, die Vorstellung dessen, was Kulturerbe sein kann, zu erweitern, indem das „natürliche“, „intellektuelle“ oder „genetische“ Erbe in die Forschung einbezogen wird und die Wechselwirkungen dieser unterschiedlichen Facetten erforscht werden. „Heritage“ wird als aktiver Prozess betrachtet, der durch global-gesellschaftliche Umwälzungsprozesse geprägt ist. Jedes Jahr fördert inherit 12 bis 15 Stipendiat*innen, die zwischen sechs und zwölf Monaten an der HU forschen und mit ihren innovativen Ansätzen die Heritage-Forschung weltweit voranbringen.

https://inherit.hu-berlin.de/

Publikationen

Lammer, Christof & Tatjana Thelen, Hrsg. 2021. Measuring Kinship: Gradual Belonging and Thresholds of Exclusion. Social Analysis 65(4).

Lammer, Christof. 2024. Performing State Boundaries: Food Networks, Democratic Bureaucracy and China. New York: Berghahn Books.

Fotocredit: Michelle Mantel