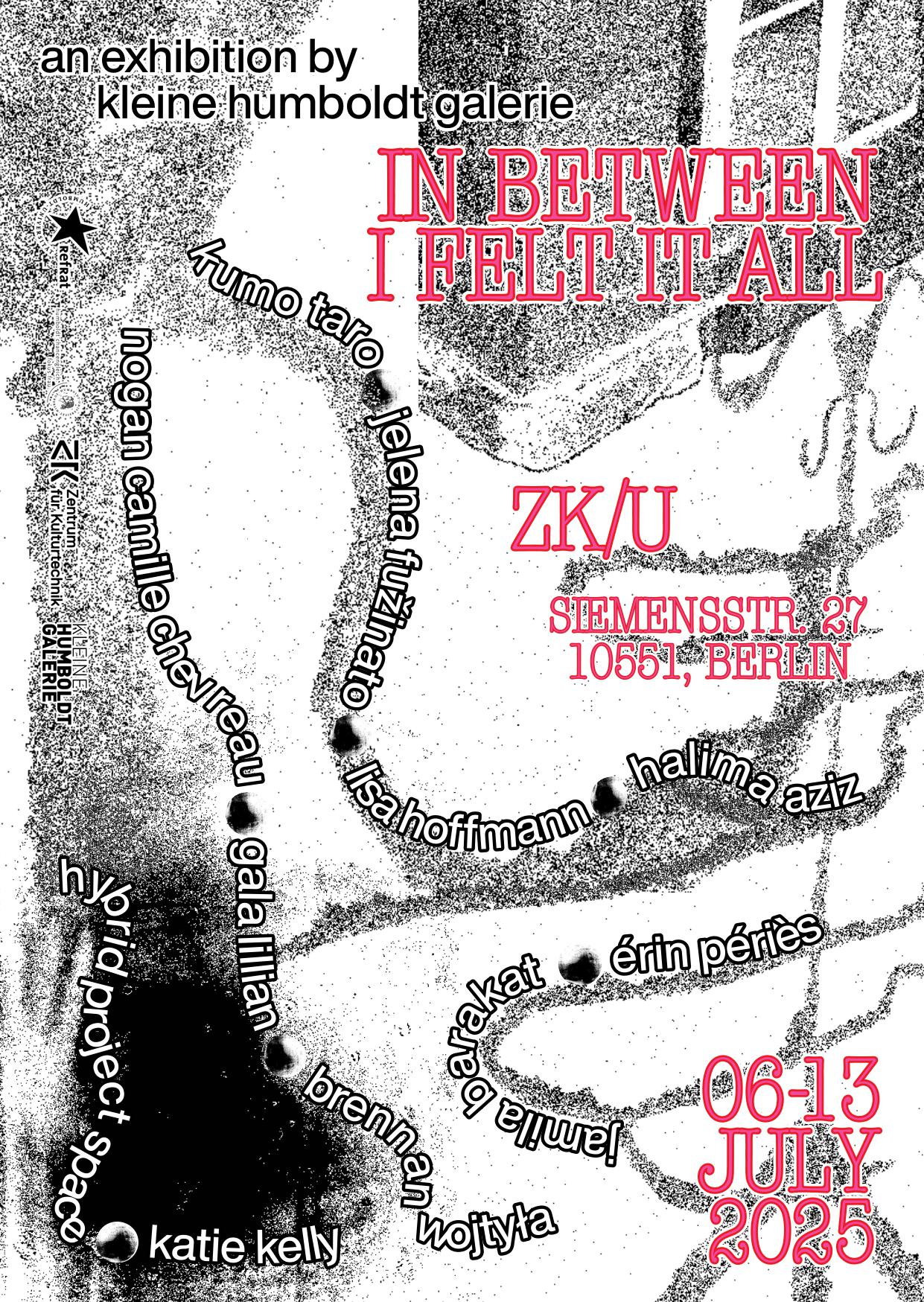

06.07.2025 -13.07.2025 ZK/U (Zentrum für Kunst und Urbanistik)

Kumo Taro, Jelena Fužinato, Lisa Hoffmann, Jamila Barakat, Brennan Wojtyła, Gala Lillian, Érin Périès, Nogan Camille Chevreau Halima Aziz, Katie Kelly, Hybrid Project Space

Kuratiert von Kleine Humboldt Galerie

Das studentisch organisierte ehrenamtliche Kollektiv Kleine Humboldt Galerie präsentiert eine Gruppenausstellung mit acht künstlerischen Positionen, die durch verschiedene Vermittlungsangebote begleitet werden.

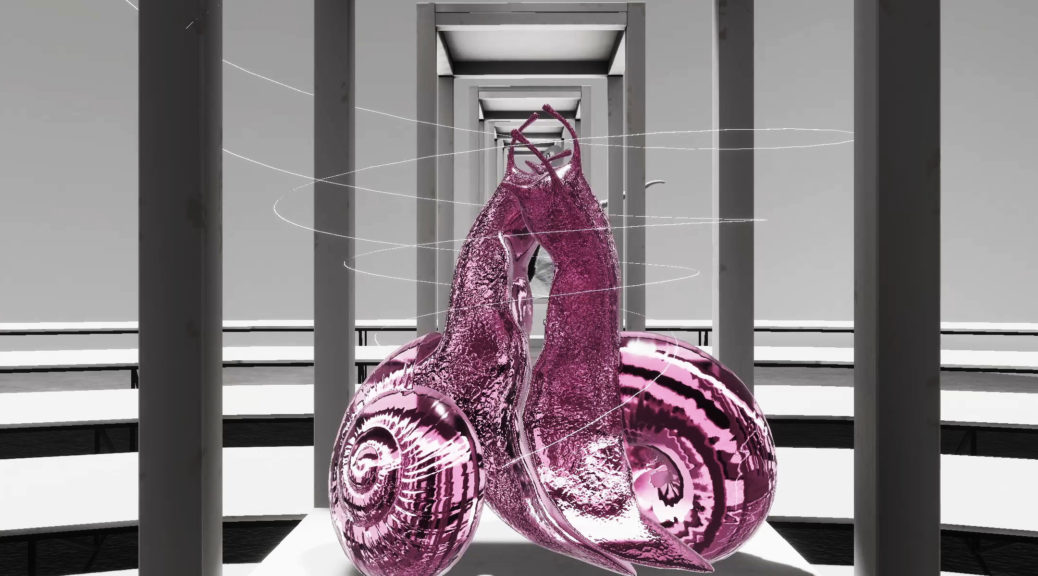

In between I felt it all widmet sich den Räumen und Zuständen dazwischen – den Übergängen, die oft schwer zu fassen sind.

Als Teil einer Gesellschaft durchqueren wir täglich unterschiedlichste Räume – von privaten über öffentliche bis hin zu geteilten Orten. Doch wo beginnen jene Orte, die wir als dazwischen empfinden? Auch als Individuen bewegen wir uns ständig in emotionalen und identitären Spannungsfeldern, die ein Gefühl des Dazwischens auslösen können. Das Dazwischen ist paradox, es ist ambivalent, weswegen es eine künstlerische Auseinandersetzung herausfordert.

Die in der Ausstellung gezeigten Künstlerischen Positionen greifen das Thema in einer vielfältigen, sich ergänzenden und ineinandergreifenden Weise auf. Sei es als architektonisches Fragment, als queere und/ oder diasporisch migrantische Identität oder als stille Bewegung zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Mit Installation, Fotografie, Malerei und Performance persönliche Zwischenzustände.

Die stattfindenden Vermittlungsformate bilden eine Brücke zwischen den künstlerischen Arbeiten und dem Publikum.

Sie eröffnen Räume für Teilhabe, Kontextualisierung vertiefte Auseinandersetzung. Vor allem bei Themen wie Identität, Zugehörigkeit und politischer Teilhabe geht es nicht nur darum, Inhalte sichtbar zu machen, sondern sie gemeinsam zu verhandeln. Vermittlung schafft die Möglichkeit, eigene Perspektiven einzubringen, Fragen zu stellen – und die Ausstellung selbst kritisch und reflexiv zu hinterfragen.

Vernissage: 5. Juli 2025, 18 Uhr

Wann: 6.-13. Juli 2025

Wo: ZK/U (Zentrum für Kunst und Urbanistik), Siemensstraße 27, 10551 Berlin

(Das ZK/U befindet sich auf einer Fläche von 2000 qm in den erhaltenen Gebäudeteilen des ehemaligen Güterbahnhofs Moabit und ist von den S+U-Bahnhöfen Westhafen und Beusselstraße, sowie dem U-Bahnhof Birkenstraße fußläufig erreichbar.)

Programm

05. Juli: 18 – 24 Uhr: Vernissage

06. Juli: 18 – 20 Uhr: going through, or armstand with overback – part I

Eine Performance von Nogan Camille Chevreau *

10. Juli: 20 Uhr: out of frame – Zwischen Film und Gespräch x Unscharfer Filmtreff

12. Juli: 12 – 21 Uhr: Festivaltag

-

12 – 13 Uhr & 13 – 14 Uhr: moving in between – Tanz- und Bewegungsworkshop mit Katie Kelly *

-

13 – 15 Uhr: finding words in between – Gemeinsames Schreiben zu queeren Perspektiven

-

15 – 18 Uhr: Halimas Tatreez Workshop *

-

19 Uhr: Künstler*innengespräch mit Gala Lillian und Jamila Barakat

13. Juli:

-

14 Uhr: Kuratorinnenführung

-

16 Uhr: spilling tea – Ein Kaffeeklatsch zur Ausstellung *

-

19 Uhr: going through, or armstand with overback – part II

Ein Performance-Stück von Nogan Camille Chevreau *

* Anmeldung erforderlich per E-Mail an: kleinehumboldtgalerie@hu-berlin.de