Sonic Imaginaries of Africa in German Cinema (1930–2000)

Der Wissenschaftsfond FWF fördert von 23.09.2024–22.09.2028 das Forschungsprojekt „Sonic Imaginaries of Africa in German Cinema (1930–2000)“ an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Kooperationspartner sind das Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin und The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.

Das Projekt wird einen Beitrag zur Entstehung und Entwicklung der Klangvorstellungen des filmischen Afrikas leisten. Seit den Anfängen der Kinematographie ist Afrika ein wichtiger Produktionsort für kommerzielle Filme aus dem globalen Norden. Da Musik oder Sound als sinnliche Dimension des Alltäglichen ein elementarer Bestandteil von Diskursen und Vorstellungen über den afrikanischen Kontinent sind, zielt das Projekt darauf ab, den filmischen Klang historisch und strukturell zu analysieren.

Völlig neu in diesem Projekt ist die Einbeziehung von anthropologischem Material in die Analyse der Filmmusik, die sich auf empirische Archivarbeit stützt.

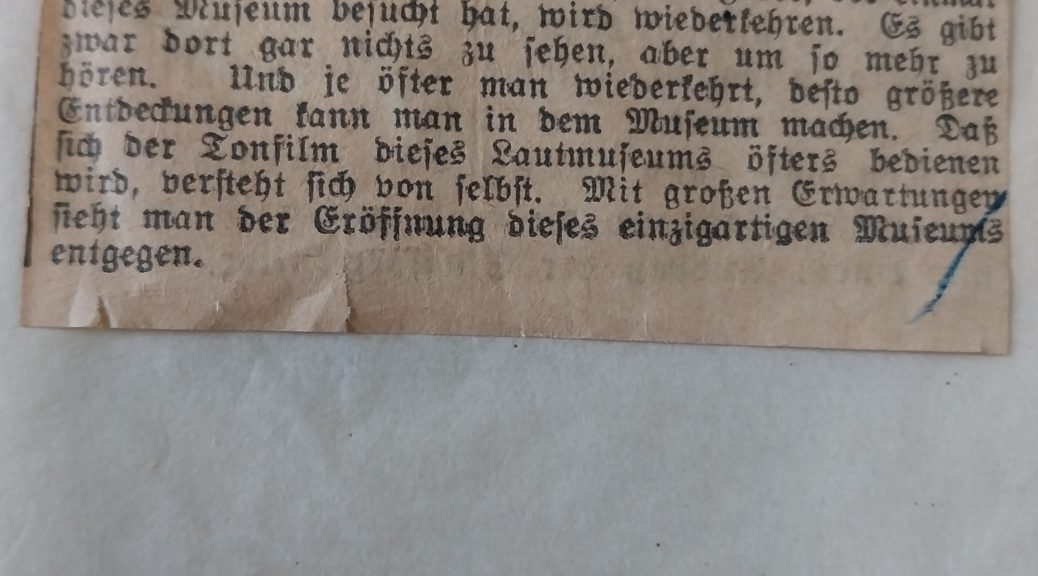

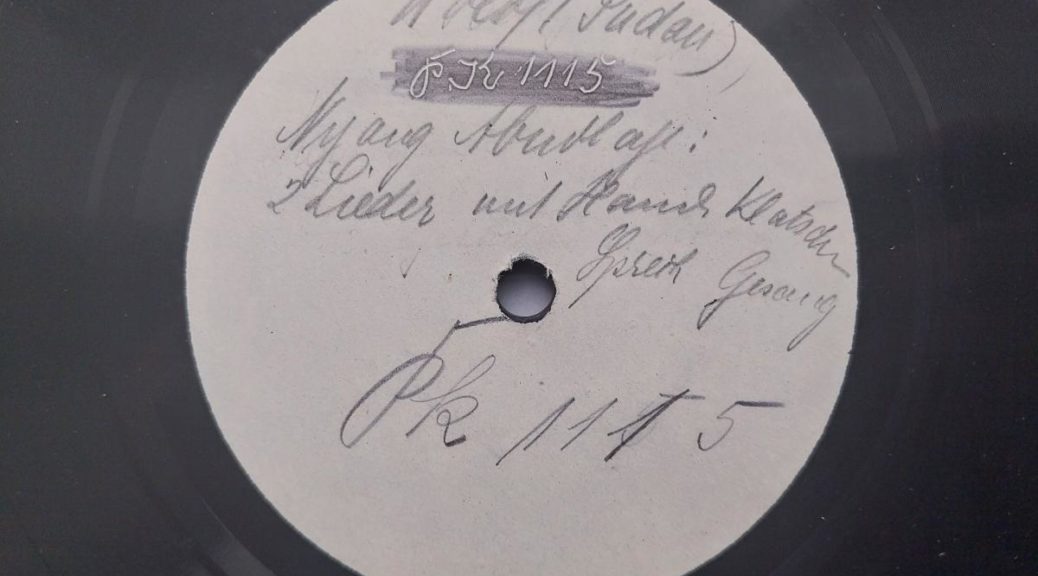

Im Berliner Lautarchiv arbeitet Frau Dr.in Maria Fuchs vom 13. Januar 2025 bis zum Mai 2025 im BesucherInnen-Raum erstmalig an einem bislang unerschlossenen Konvolut historischer Schriftdokumente, die für ihr Projekt relevant sein könnten. Obiges Dokument zeigt einen Ausschnitt aus dem Artikel „Das „tönende Museum“, Westfälische Zeitung, Bielefeld, Nr. 88, 15. April 1932 – ein erster themenrelevanter Fund, der das Potenzial des Archivs für die Verwendung des Tonfilms in dieser Zeit erahnen lässt.