Das TA T – Tieranatomisches Theater lädt ein zu einem Abend der Vorstellung von künstlerischen und aktivistischen Initiativen zum Erhalt von Vogellebensräumen. Der ugandische Naturschützer und Aktivist Nick Byaba (Parrot Tree Caretakers Association) trifft auf das finnisch-deutsche Künstler:innenduo Maria Leena Räihälä & Manuel Bonik (Morgenvogel Real Estate). Gemeinsam erkunden sie die Verflechtungen von interspezies Fürsorge und geteilter Handlungsmacht (Agency) zwischen Vögeln und Menschen – in urbanen wie ländlichen Räumen.

Veranstaltungsdetails

Datum: 25. März 2025

Uhrzeit: 18 – 20 Uhr

Veranstaltungsort: Tieranatomisches Theater, HU Berlin, Campus Nord, Philipstr. 12/13, 10115 Berlin

Sprache: Englisch

Eintritt: frei

Mit

Nick Byaba (Parrot Tree Caretakers Association), Kampala, Uganda

Maria Leena Räihälä & Manuel Bonik (Morgenvogel Real Estate), Berlin

Moderation: Felix Sattler, TA T

Die Veranstaltung ist Teil der Ausstellung Hörner/Antlfinger: Parrot Terristories (noch bis 29. März im TA T) von Ute Hörner und Mathias Antlfinger, die in Kooperation mit Nick Byaba und CMUK entstanden ist.

Ob in Ugandas tropischen Wäldern oder inmitten europäischer Städte – beide Initiativen eint das Engagement für Vögel als gleichberechtigte Mitbewohner.

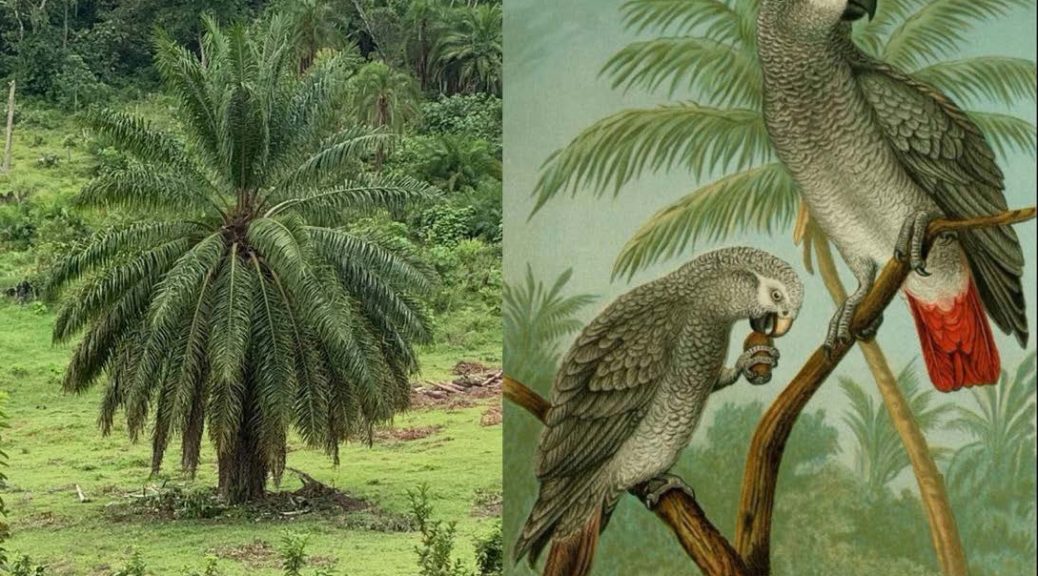

Parrot Tree Caretakers Association (PTCA)

Die Parrot Tree Caretakers Association (PTCA) wurde 2020 von Nick Byaba gegründet und setzt sich für den Schutz von Graupapageien und ihren Lebensräumen ein. Mit Baumpflanzaktionen, Umweltbildung und wissenschaftlicher Beobachtung arbeitet die gemeinnützige Organisation mit lokalen Landwirt:innen und Naturschützer:innen zusammen, um das Überleben dieser bedrohten Art zu sichern. Zu den bisherigen Erfolgen zählen das Pflanzen von über 6.000 einheimischen Bäumen, die Überwachung von Papageien-Flugrouten und die Wiedereingliederung von Tieren in ihre ursprünglichen Habitate.

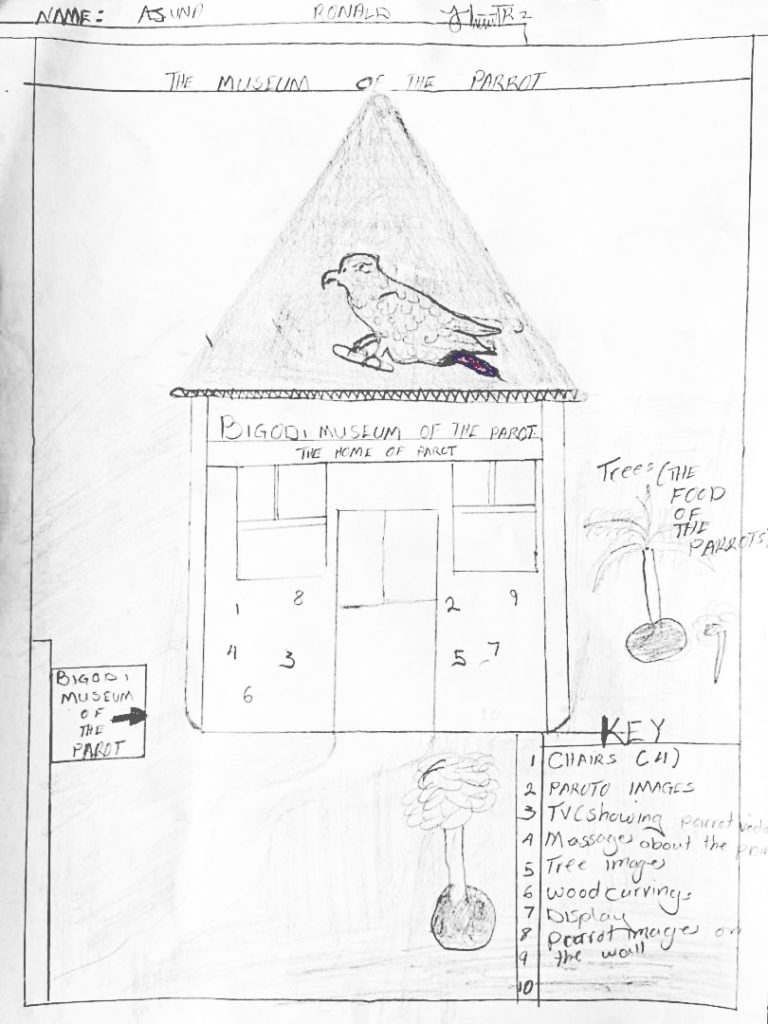

Darüber hinaus vermittelt die PTCA Naturschutzwissen an Kinder und fördert eine neue Generation, die sich für den Erhalt von Papageien und ihrer Umwelt einsetzt. Ein ambitioniertes Zukunftsprojekt ist die Gründung des weltweit ersten Graupapageien-Museums in Uganda, das als Zentrum für Bildung, Forschung und Bewusstseinsbildung dienen soll. greyparrotmuseum-uganda.org

Die Ausstellung Hörner/Antlfinger: Parrot Terristories präsentiert die gemeinsame Arbeit SEEDS von Hörner/Antlfinger und Nick Byaba.

Morgenvogel Real Estate

Morgenvogel Real Estate (M0RE) ist ein langfristiges künstlerisches Projekt von Maria Leena Räihälä und Manuel Bonik, das sich mit dem Verlust von Nistplätzen für Stadtvögel im Zuge der Stadtentwicklung auseinandersetzt. Seit über einem Jahrzehnt engagiert sich das in Berlin beheimatete Kunstprojekt für ökologische Interventionen im urbanen Raum, indem es handgefertigte Nistkästen für Arten wie Meisen, Sperlinge und Trauerschnäpper entwirft, produziert und verteilt.

Mit Unterstützung von Naturschutzstiftungen hat Morgenvogel über 1.000 Nistkästen in Berlin und anderen europäischen Städten angebracht und diese oft mit Aktivitäten wie Ausstellungsbeteiligungen und anderen künstlerischen Aktivitäten begleitet (u.a. BirdChurch, Avanti Natura! und BirdTalks).

Über Morgenvogel Real Estate hinaus beschäftigen sich Maria Leena Räihälä und Manuel Bonik mit Landschaftsrenaturierung – zuletzt mit ihrem MAJAVA-Projekt (2021–2024), inspiriert von der ökologischen Baukunst der Biber (Majava ist das finnische Wort für Biber). Durch den Bau von Dämmen und Wasserfiltersystemen setzt sich Morgenvogel für den Schutz von Feuchtgebieten und Wäldern in Finnland ein. morgenvogel.net