30.01.2026, 12.15 Uhr – Transcultural Soundscapes – Performative Gastvorträge im Objektlabor

Im Rahmen des Seminars Echoes Across Borders: Navigating the Musical Tapestry of Berlin’s Migration History werden die Musikerinnen Kimia Bani und Yalda Yazdani eingeladen. Anhand von performativen Präsentationen setzen sich die Künstlerinnen und Studierenden mit den Themen “The Politics of Musical Participation: An Ethnographic Study on the Situation of Female Singers in Post-Revolutionary Iran” und “Drumming as Feminist Resistance and Political Expression” auseinander. Die Veranstaltung findet auf Englisch im Objektlabor (Zentrum für Kulturtechnik, Haus 3, Campus Nord) statt. Es wird um eine Voranmeldung an wissensaustausch.zfk@hu-berlin.de gebeten.

06.02.2026, 18-20 Uhr – Wayang Erleben

Tauchen Sie mit uns für einen Abend in die Tradition des Wayang Kulit ein, das traditionelle indonesische Schattenfigurentheater. Entdecken Sie die Bedeutung und die Charaktere der Puppen und Figuren, erleben Sie eine kurze Erzählperformance, und nehmen Sie an einem kreativen Workshop teil – inspiriert vom antiken hinduistischen Epos Ramayana, können Sie Ihre eigene Wayang-Figur gestalten. Die Veranstaltung wird von Studierenden der Humboldt-Universität zu Berlin im Rahmen des Kurses Asia in Berlin: Curating (Im)material Heritage organisiert.

Die Veranstaltung findet im Haus der Indonesischen Kulturen statt (Theodor-Franke-Str. 11, 12099 Berlin). Um eine Voranmeldung an kulturhaus@indonesian-embassy.de wird gebeten.

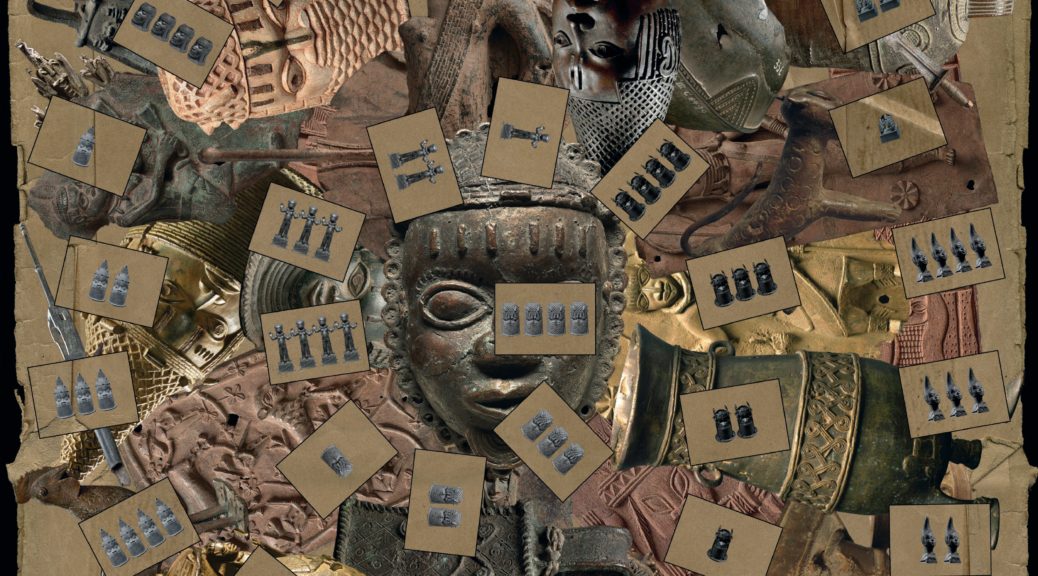

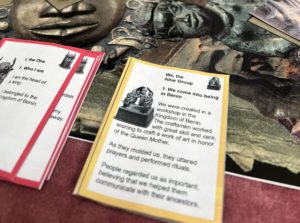

12.02.2026, 16-18 Uhr – „Blurred Tracks“

Die Studierenden des Berlin Perspectives-Kurses Law and Decolonization of Cultural Heritage in Europe laden Sie/Euch am 12. Februar 2026 zu einer Ausstellung ein! Die Ausstellung zeigt die Abschlussprojekte der Studierenden, in denen sie sich mit Themen wie den Spuren des Kolonialismus im öffentlichen Raum in Lissabon und Shanghai, der Bedeutung traditioneller Amazigh-Musik, der Aneignung indigener Muster in der Fast-Fashion und anderen aktuellen Fragen beschäftigen, die Dekolonialisierung als einen unvollendeten Prozess zeigen.Die Besucher:innen können sich auf interaktive Workshops, Filmvorführungen und interessante Gespräche mit den Studierenden freuen!

Die Ausstellung ist von 16:00 bis 18:00 Uhr im Objectlabor (Zentrum für Kulturtechnik, Haus 3, Campus Nord) geöffnet. Es wird um eine Voranmeldung an wissensaustausch.zfk@hu-berlin.de gebeten.

________________________________________________________________________

Wir freuen uns, dass dieses Wintersemester 9 Seminare durch das Förderprogramm „Lernen und Lehren mit der Gesellschaft“ mit einem Seed Funding von bis zu 1.000 Euro sowie inhaltlicher Beratung und methodischer Begleitung durch das Kompetenzfeld Wissensaustausch mit der Gesellschaft unterstützt werden können.

Falls Sie sich auch für eine solche Förderung interessieren, können Sie hier Informationen zu der vergangenen Ausschreibung finden. Die kommende Ausschreibung wird zeitnah auf dieser Website veröffentlicht und sich an der vergangenen Ausschreibung orientieren.

Wenn Sie auf das folgende Bild klicken, können Sie eine digitale Version unseres Programm-Flyers finden:

Die Seminare im Wintersemester 2025/2026

Im Rahmen der Förderung „Lernen und Lehren mit der Gesellschaft“ erkunden die Seminare, wie Lernen in und mit der Gesellschaft gestaltet werden kann. In Kooperation mit Künstler:innen, Kultureinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Initiativen setzen sich Studierende im Wintersemester praxisnah mit Themen wie Migration, Kulturerbe, Umweltzerstörung und Regeneration auseinander, sowie mit Praktiken des Erinnerns, Zeigens und Vermittelns. Im Zentrum steht das forschende, transdisziplinäre Arbeiten an gesellschaftlich relevanten Fragen – mit einem Fokus auf Diversität, Teilhabe und Dekolonisierung.

Die Studierenden entwickeln in den Kursen Performances, Ausstellungen, Workshops und Audiowalks gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen und verschiedenen Communities. Dabei reflektieren sie Bildungsprozesse und erproben neue Wege des Lernens und Lehrens in der Universität und im Stadtraum. Das Ziel der Kurse ist es, Lernen als gemeinschaftliche, kreative und gesellschaftlich wirksame Praxis zu gestalten.

Zu den 9 Seminaren:

1. Lern- und Bewegungsfelder unterrichten: Zirkus-/Tanzpädagogik und Choreographie

Bernadette Girshausen (Institut für Sportwissenschaft)

In Kooperation mit dem Jugendensemble „Showgruppe Altglienicke“, und Gästen im Seminar (Zirkusartist, Technikerin) wird eine Aufführung basierend auf Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“ im Stil des nouveau cirque entwickelt. Die Studierenden erproben dabei selbst Disziplinen und begleiten die Kinder/Jugendlichen bei der Showentwicklung. Das Stück wird am 12.12. um 18 Uhr und am 13.12. um 16 Uhr im Cabuwazi Altglienicke gezeigt.

Vorab laden wir Sie herzlich zu einer Work-In-Progress Präsentation am 21.11. um 16.30 Uhr ins Objektlabor am Zentrum für Kulturtechnik ein. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung unter der folgenden Email-Adresse: wissensaustausch.zfk@hu-berlin.de

2. Einführung in die Deutschdidaktik in der Grundschule

Prof. Dr. Petra Anders (Institut für Erziehungswissenschaften)

Wie können Studierende einschlägige theoretische Modelle zum Thema Leseförderung nachhaltig begreifen, weiterentwickeln und zur Diskussion stellen? Durch die Einbindung der Gastkünstlerin am ZfK, Irina Demina, machen die BA-Studierenden ganzheitliche, praxisnahe Lernerfahrungen, in denen sie sich den Theorien choreografisch nähern. Sie präsentieren ihre Arbeit im Sinne des Community based learning den Kommiliton:innen sowie Lehrpersonen aus der Schule und bieten so vielfältige Reflexionsanlässe.

3. Literalität und Medienumgebungen; Theater für Kinder und Jugendliche

Maike Löhden (Institut für Erziehungswissenschaften); Dr. Ada Bieber (Institut für deutsche Literatur)

In der interdisziplinären Zusammenarbeit zweier Seminare werden Studierende des Grundschullehramtes für diverse Spielformen des Theaters in ihrem fachlichen Kontext sensibilisiert. Zusammen mit Theaterpädagog:innen der Komischen Oper und des Gripstheaters und mit Lehrkräften und Schüler:innen der Wilhelm-Hauff-Grundschule in Berlin Wedding werden die didaktisch-pädagogischen Potenziale von Theater als Teil literarischer und kultureller Bildung im Deutschunterricht der Grundschule erörtert und erprobt.

4. Law and Decolonization of Cultural Heritage in Europe

Dr. Vanesa Menéndez Montero *

Ausgehend von juristischen Fragen und Menschenrechten nutzt das Seminar transdisziplinäre Methoden, um das koloniale Erbe in der europäischen Kulturlandschaft zu untersuchen. Dabei werden Künstler:innen und Expert:innen, vor allem aus indigene und kolonisierten Communities als wichtige Wissensquelle einbezogen. Die Studierenden reflektieren, wie historische Ungerechtigkeiten in der europäischen Bildsprache (falsch) dargestellt sind und präsentiert eigene Projekte zu dekolonialen Praktiken im Objektlabor des ZfK.

5. Documenting Environmental Change: an exploration into audio-visual practices

Yasemin Keskintepe (Institut für Kunst und Bildgeschichte); Hanna Grzeskiewicz **

Das Seminar untersucht, wie künstlerische Praktiken Umweltzerstörung und Regeneration adressieren und fragt nach Weisen des Sehens und Hörens. Es fokussiert audio-visuelle Projekte, die ökologische Veränderungen und ihre Verflechtungen mit sozialer Ungerechtigkeit nachzeichnen. Wie können Sound- und Bildtechniken Zerstörung wahrnehmbar machen und zu regenerativen Praktiken beitragen? Zusammen mit Künstler:innen entsteht ein transdisziplinäres Labor aus Lektüren, Kunstwerken und Diskussion.

6. Artistic Responses to HIV/AIDS: Curating Exhibitions in Berlin

Samuel Perea-Díaz*

Das Seminar bietet eine kritische Auseinandersetzung mit der kuratorischen und Ausstellungspraxis in Berlin, mit einem Fokus auf die HIV/AIDS-bezogene Kulturproduktion von den 80er Jahren bis heute. Gespräche mit Künstler:innen und Kurator:innen sowie Besuche von Organisationen wie Schwules Museum, nGbK und WeAreVillage geben Einblicke in sich entwickelnde kuratorische Praktiken. Die Kursarbeit umfasst auch die Entwicklung eines konzeptuellen Ausstellungsvorschlags zum Thema Kunst und HIV/AIDS.

© Samuel Perea-Díaz

7. Echoes Across Borders: Navigating the musical tapestry of Berlin’s migration history

Dr. George Athanasopoulos (Institut für Musikwissenschaft) *

Das Seminar „Echos Across Borders“ untersucht die Verbindung von Musik und Migration in Berlins Kulturszene. Es beinhaltet die Zusammenarbeit mit der Open Music School Berlin, ein Projekt des Vereins „Give something back to Berlin“. Neben beidseitigen Besuchen werden als Teil des Seminars musikpraktische Workshops im Objektlabor zusammen mit den Musikerinnen Kimia Bani und Yalda Yazdani durchgeführt.

8. Spatial Memory Practices in Berlin: Monuments, Voids, and Voices

Pablo Santacana López, Kandis Friesen *

Das Seminar erforscht umstrittene Raumerinnerung durch Denkmäler und Leerstellen, kulminierend in studentischen Audio-Walks im Volkspark Friedrichshain. Die Studierenden kollaborieren mit Erinnerungsaktivisten und Kulturpraktiker:innen, darunter Vincent Bababoutilabo (postkoloniale Erinnerungsarbeit), Künstlerin Miriam Schickler (Klangforschung) und Cashmere Radio (Community-Radiosender) zur Schaffung ortsspezifischer Werke zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft.

9. Asia in Berlin: Curating (Im)material Heritage

Dr Mai Lin Tjoa-Bonatz, Felicitas von Droste zu Hülshoff *

Zusammen mit javanischen Kulturschaffenden wird eine Ausstellung zum Schattenspiel Indonesiens kuratiert. Schattenspielfiguren sind im Haus der Indonesischen Kulturen bis heute ein Bestandteil von Darbietungen. Basierend auf Theorien der Museumskunde und Provenienzforschung vermitteln die Expert:innen dieser traditionellen Praxis die sozio-kulturellen Hintergründe des Puppenspiels. Das Seminar reflektiert, wie diese Inhalte heute im Kontext von Diasporagemeinschaften in Berlin vermittelt werden können.

* die genannten Seminare finden im Rahmen des Berlin Perspectives Programms auf Englisch statt.

** das genannte Seminar findet ebenfalls auf Englisch statt.