Objekt des Monats 02/2026

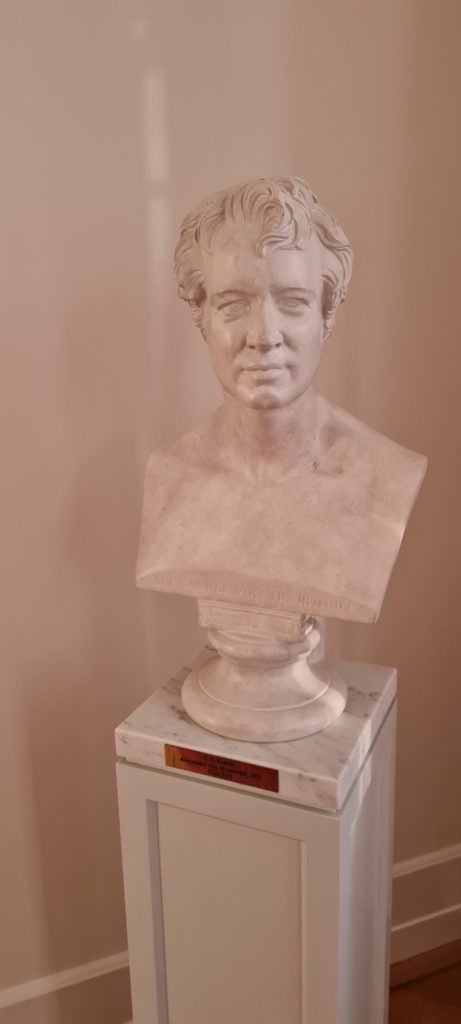

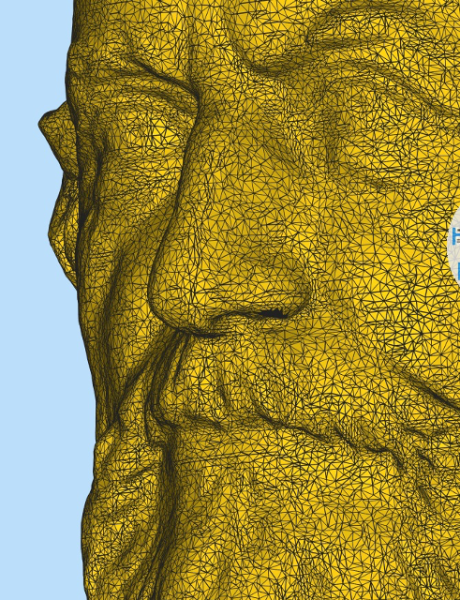

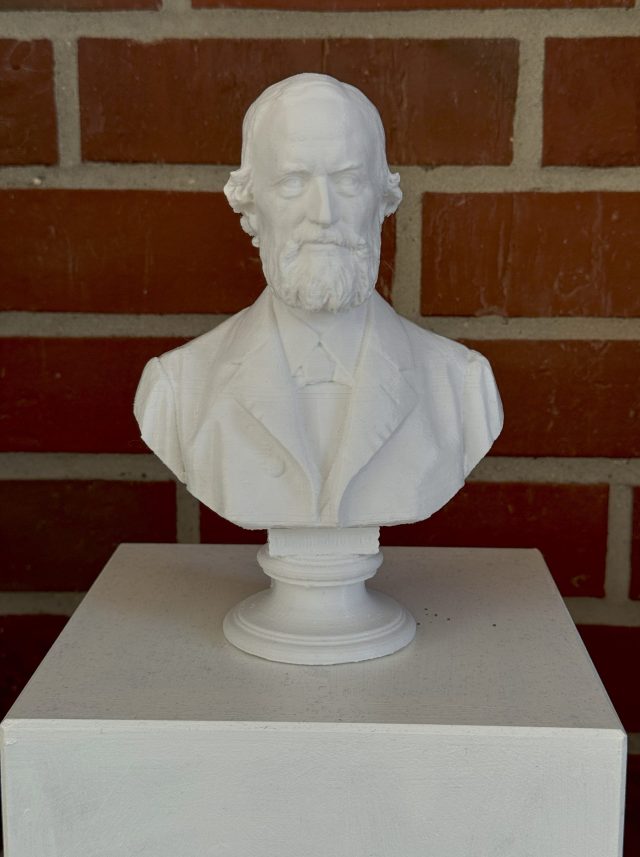

Die silberne, vergoldete Amtskette kündet mit dem Porträt Kaiser Wilhelms II. in Uniform mit Preußischem Adlerhelm im Profil nach rechts auf der Vorderseite des Medaillons, von wem sie verliehen wurde. Die Inschrift im Mittelfeld der Rückseite gibt zudem das Datum an: „Wilhelm II. Kaiser und König der Handelshochschule Berlin verliehen 1910“.

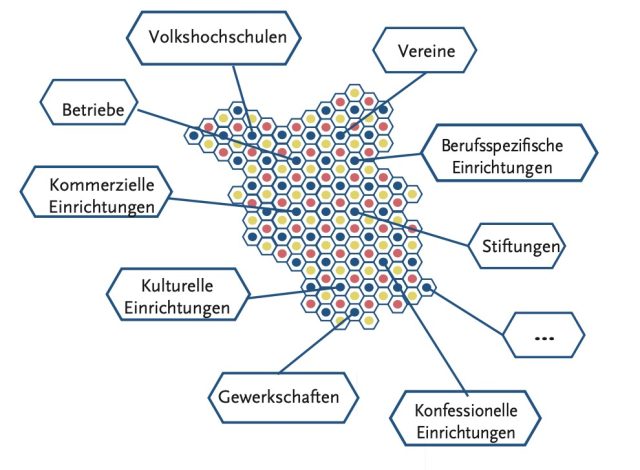

Die im Jahr 1906 gegründete Handelshochschule, „von Kaufleuten begründet und für Kaufleute bestimmt“ (so im Bericht über die Eröffnung am 27. Oktober 1906), stellte mit ihrem betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt ein Gegengewicht zum bereits seit 1886 bestehenden Staatswissenschaftlich-statistischen Seminar der Friedrich-Wilhelms-Universität dar (ab 1936 Institut für Wirtschaftswissenschaften), das innerhalb der Philosophischen Fakultät volkswirtschaftlich orientiert lehrte und forschte.

1920 löste sich die Korporation der Kaufmannschaft auf und die Handelskammer zu Berlin übernahm die Verwaltung der Handelshochschule, die in den folgenden Jahren auch das Promotionsrecht erhielt. Als Anstalt des öffentlichen Rechts unterstand sie zudem dem preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe. 1935 wurde sie in Wirtschafts-Hochschule umbenannt und an die Universität angegliedert. 1946 wurde sie mit dem Aufbau der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, die ihren Sitz wie die ehemalige Handelshochschule in der Spandauer Straße unmittelbar neben der Berliner Börse hatte, in die Universität integriert.

Im Gegensatz zu Amtsketten der traditionellen Fakultäten, die sich an der Berliner Universität nicht nachweisen lassen, besitzt die Humboldt-Universität mit der Amtskette der ehemaligen Handelshochschule einen durch die institutionellen Veränderungen dazu gewordenen Fakultäts- bzw. Dekansschmuck.

Während Zepter als wichtigste Insignie von Universitäten seit dem Mittelalter überliefert sind – sie waren Zeichen der richterlichen Gewalt des Rektors und damit der Autonomie der Universität –, waren Amtsketten bis ins 18. Jahrhundert unüblich. Vereinzelt wurden den Universitäten sog. Gnadenpfennige vom Herrscher bzw. der Herrscherin verliehen als Zeichen besonderer Privilegien. Diese zeigten alle das Porträt des entsprechenden Staatsoberhauptes. Zumeist wurden sie allerdings als Schmuck beurteilt und nicht als Ehrenzeichen. Das änderte sich vor allem im 19. Jahrhundert mit einem insgesamt gewandelten Erscheinungsbild der Universitäten. Dennoch blieb (zumindest in Preußen und Bayern) weiterhin der König derjenige, der über die Einführung von Amtsketten entschied. So erinnert also an die Berliner Handelshochschule das Profilbildnis Wilhelms II.

Autorin: Christina Kuhli

Literatur:

Günter Stemmler: Rektorketten – Grundzüge ihrer Geschichte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 7, 2004, S. 241-248;

Frank Zschaler: Vom Heilig-Geist-Spital zur Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 110 Jahre Staatswissenschaftlich-Statistisches Seminar der vormals königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität. 90 Jahre Handels-Hochschule Berlin, Heidelberg u.a. 1997;

Ein Halbjahrhundert betriebswirtschaftliches Hochschulstudium. Festschrift zum 50. Gründungstag der Handels-Hochschule Berlin, Berlin 1956.