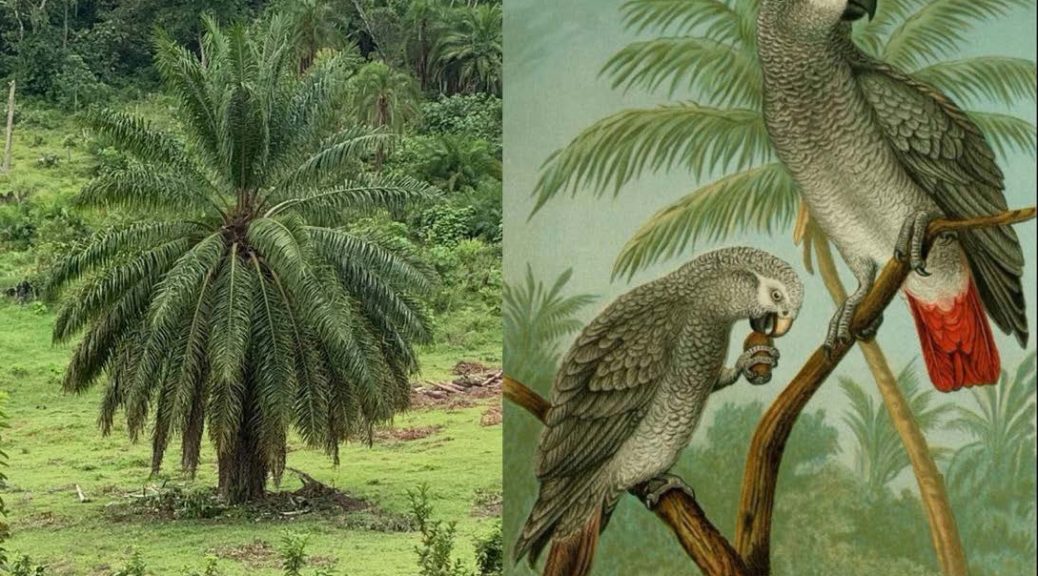

In der aktuellen Ausstellung des Tieranatomischen Theaters (TA T) stehen Graupapageien im Mittelpunkt. Sie beleuchtet, wo sich Menschen und Graupapageien historisch und aktuell begegnen, wie die Tiere durch den Menschen ausgebeutet aber auch geliebt werden und wie die Vögel aktiv ihre Welt gestalten.

Gemeinsame Kunstobjekte des Interspezies-Kollektivs CMUK, das die beiden Graupapageien Karl und Clara mit Ute Hörner und Mathias Antlfinger, Professor*innen für Multispecies Storytelling an der Kunsthochschule für Medien Köln, geschaffen haben, zeugen vom Wollen und Erleben und von der Handlungsmacht der Tiere.

Diskussionsrunde über Naturschutz, tierliche Handlungsmacht und koloniale Vermächtnisse

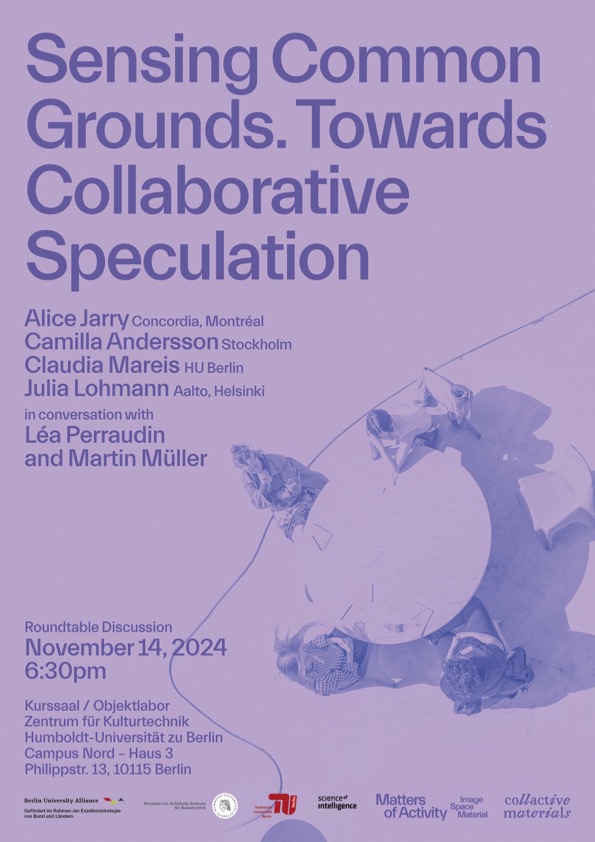

Am 12. Dezember führen die Künstler*innen Ute Hörner und Mathias Antlfinger im Beisein von Kurator Felix Sattler durch die Ausstellung und geben überraschende und aufschlussreiche Einblicke in die Welt von Graupapageien und Menschen. Anschließend lädt eine Diskussionsrunde dazu ein, noch tiefer in die Thematik einzutauschen. Das Panel untersucht Schnittstellen zwischen mehr-als-menschlicher Globalgeschichte, tierlicher Handlungsmacht, Naturschutz, Care-Arbeit und kolonialen Vermächtnissen. Es beleuchtet, wie Graupapageien in Freiheit Kultur schaffen – durch komplexe soziale Verhaltensweisen, kognitive Fähigkeiten und Anpassungsfähigkeit – und wie Gefangenschaft diese Prozesse stört. Die Kommerzialisierung der Papageien dient als Linse für größere geschichtliche Zusammenhänge der Ausbeutung von Ressourcen und die ethischen Herausforderungen des Naturschutzes.

Die Runde ergründet zudem, wie indigene Gemeinschaften mit ihrem Wissen und ihren Praktiken ein Umdenken im Naturschutz anstoßen können. Sie betont die Notwendigkeit, diese Ansätze vor dem Hintergrund der verflochtenen menschlichen und nichtmenschlichen Geschichte zu dekolonisieren. Durch die Kritik an der kolonialen Herkunft naturhistorischer Sammlungen wird aufgezeigt, wie Machtstrukturen die Ethik der Konservierung und Interpretation geprägt haben. Indem diese Perspektiven verknüpft werden, beleuchtet die Runde auch visionäre Konzepte für gerechte Naturschutz- und Museumspraxis, die gemeinsame Verantwortung zwischen Spezies und Kulturen in den Mittelpunkt stellt.

Auf dem Panel werden sich Nancy Jacobs (Brown University, Providence, USA), Katja Kaiser (Museum für Naturkunde, Berlin), André Krebber (Universität Kassel), Munyaradzi Elton Sagiya, (Bindura University, Simbabwe und Humboldt-Universität zu Berlin) mit Ute Hörner und Mathias Antlfinger austauschen.

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt

Bildunterschrift: Ölpalme auf Danniel Mbahurire’s Land, Uganda 2022, Foto: HörnerAntlfinger (links); A. Goering, in Carl Hennicke, Der Graupapagei in Freiheit und Gefangenschaft, 1895 (rechts)

Weitere Informationen

Zur Veranstaltung

Zur Ausstellung

Wann: 12. Dezember, 17 Uhr Ausstellungsführung, 18 bis 20:15 Uhr Round Table

Wo: Tieranatomisches Theater, Zentrum für Kulturtechnik, HU Berlin Campus Nord, Philippstraße 13/Haus 3, 10115 Berlin

Kontakt:

Felix Sattler, Leiter und Kurator des TA T

felix.sattler@culture.hu-berlin.de