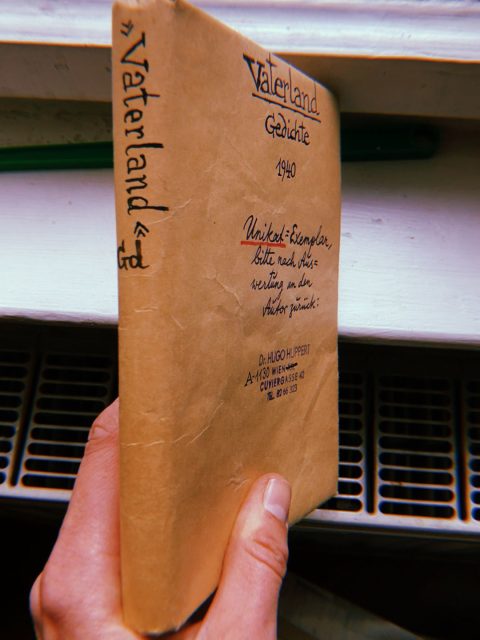

Objekt des Monats 02/2024

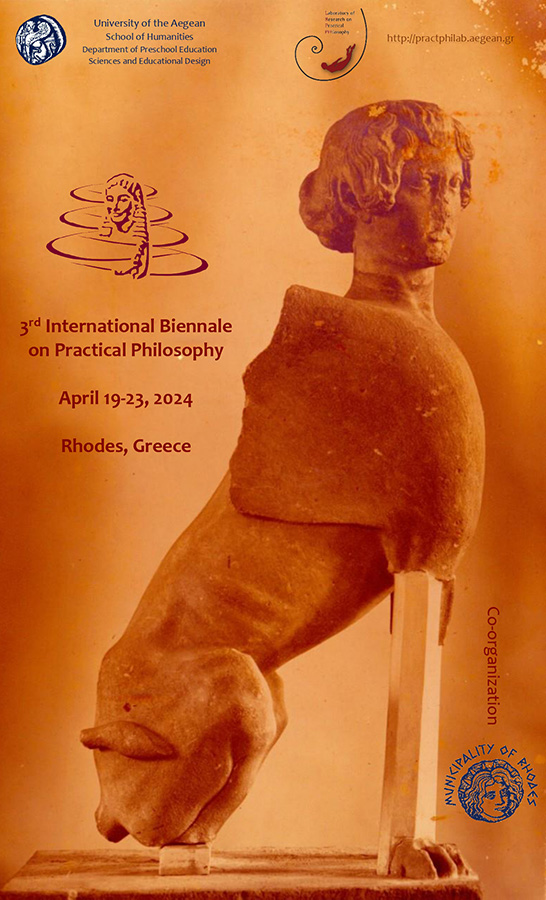

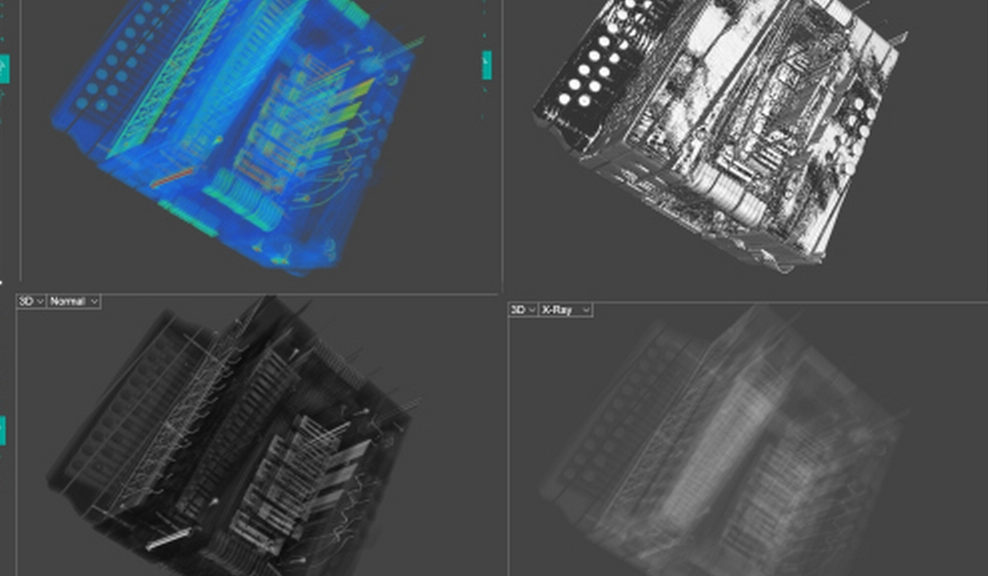

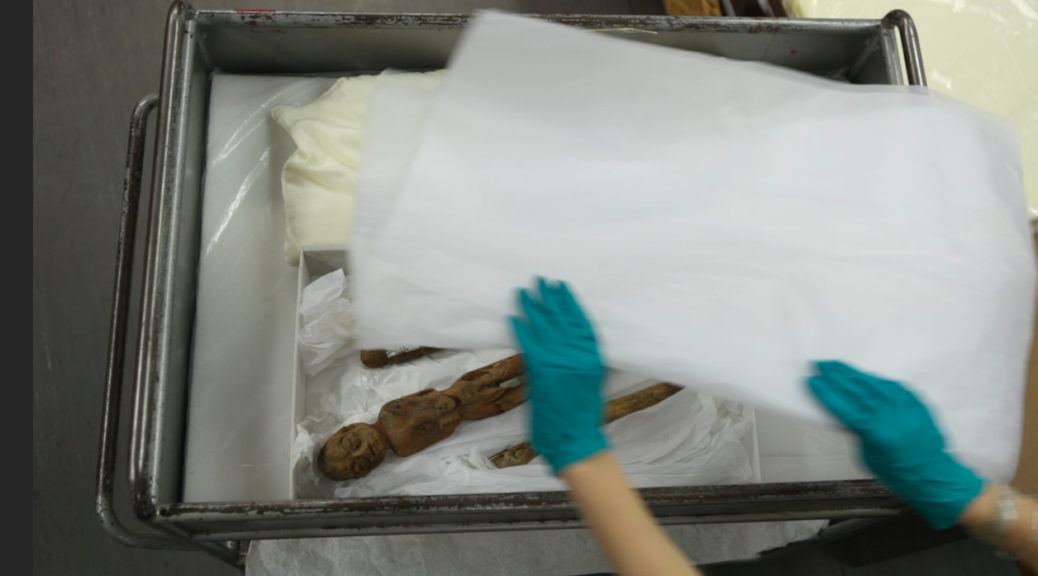

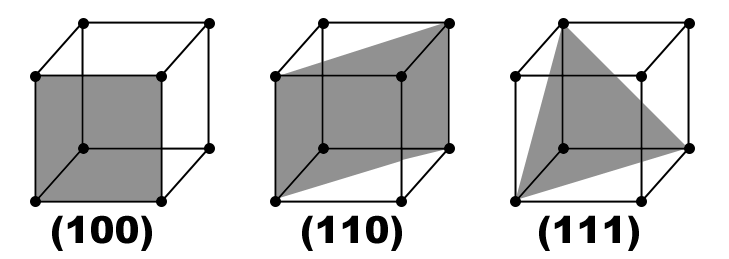

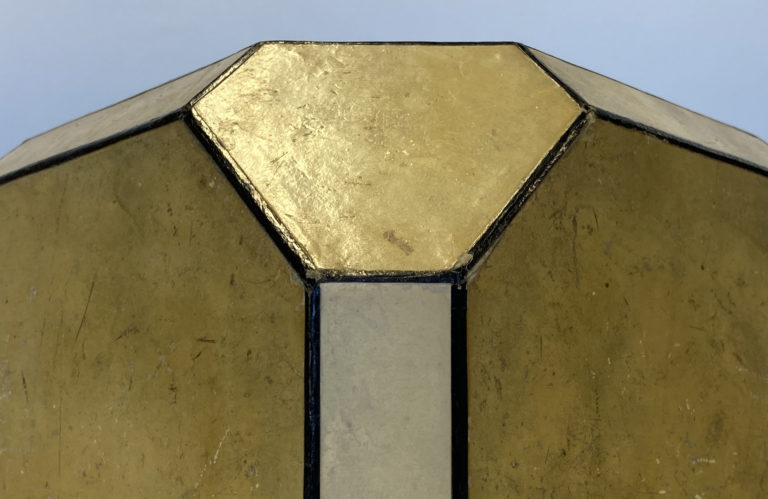

Das Modell (Abb. 1) zeigt die ideale Form eines Kristalls. Hier handelt es sich um die Kombination dreier Formen, die im kubischen Kristallsystem vorzufinden sind. Wegen der Größe der Flächen fällt zuerst der Würfel ins Auge. In der Kristallographie nennt man ihn Hexaeder, weil er von sechs gleichartigen Flächen begrenzt ist. Die zweite Form ist ein Tetraeder (von 4 Flächen begrenzt). Die dritte Form ist durch zwölf gleichartige Flächen begrenzt und wird Rhombendodekaeder genannt. Die einzelnen Flächen der drei Formen können mit Indices versehen werden. Millersche Indices entsprechen den reziproken Werten der Schnittpunkte einer Fläche mit den Achsen x, y und z: Diese drei Achsen stehen im kubischen Kristallsystem senkrecht aufeinander und sind gleich lang. Im Falle des Rhombendodekaeders schneidet eine Fläche immer zwei Achsen im gleichen Verhältnis, während die dritte Achse nicht geschnitten wird. Die Achsenabschnitte sind demnach 1 : 1 : ∞. Die dazu reziproken Werte sind 1 : 1 : 0. Bei entsprechender Wahl der Achsen erhält man für die zum Betrachter hinzeigende Fläche die Millerschen Indizes (110), gesprochen: „eins eins null“.

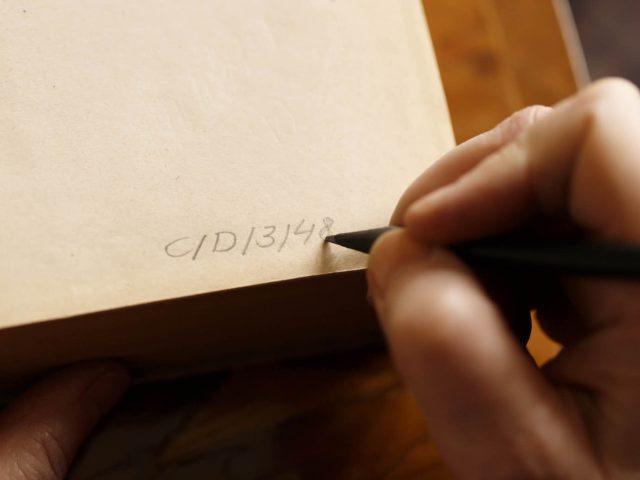

Die Fassade des ehemaligen Institutsgebäudes mit ihren Flächen parallel zu Invaliden- und Chausseestraße ist zur Kreuzung hin abgeschrägt, so dass eine zusätzliche dritte Fläche entstanden ist, in der sich der Haupteingang befindet. Ob beabsichtigt oder nicht: legt man das Achsensystem entlang der Hauskanten, dann entsprechen die Millerschen Indizes dieser dritten Fläche exakt der Hausnummer des Gebäudes. Was sich jetzt liest wie eine der unzähligen Verschwörungserzählungen ist wohl reiner Zufall. Bekanntlich ist die Eins Eins Null auch die Rufnummer der Polizei, Physiker und Chemiker erkennen darin das Element Darmstadtium und als Binärsystem spielt es in der Informatik eine wichtige Rolle. Und sollten Sie doch einen Zusammenhang zwischen der Idealform eines Kristalls und der Hausfassade erkennen, so sei nicht nur darauf verwiesen, dass das Gebäude laut Informationen der Technischen Abteilung 1981 entstanden ist, sondern dass es vor 1920 an dieser Adresse das Gasthaus „Zum Kuhstall“ gab, so zumindest lässt es sich bei Foto Marburg recherchieren.

Die Technische Abteilung der HU hat im Dezember 2023 die Liegenschaft Invalidenstraße 110 an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen für die anstehenden Umbau- und Sanierungsmaßnahme übergeben. Geplant ist diese in den kommenden fünf Jahren durchzuführen.

Autor: Dr. Holm Kirmse

Leiter der Kristallographischen Lehrsammlung

Newtonstraße 15

12489 Berlin

Links

Polyedermodell Kombination Würfel-Tetraeder-Rhombendodekaeder in „Sammlungen digital“: https://sammlungen-digital.hu-berlin.de/viewer/image/2949349a-7155-45e2-a88e-57126add8e1a/2/

Ecke Chausseestraße/Invalidenstraße in Technische Abteilung der HU: https://www.ta.hu-berlin.de/gebaeude/no:2215 und https://www.hu-berlin.de/de/pr/30-jahre-deutsche-einheit/bildergalerie-damals-und-heute/D2_hu20mh_30Jahre_DSF1544-1.jpg/view

Gasthaus „Zum Kuhstall“ in Bildarchiv Foto Marburg: https://www.bildindex.de/document/obj20555125